琵琶湖疏水記念館にて第9回琵琶湖疏水新聞コンテストの作品展を開催しています。

4月1日~9月1日

2426点の中から選ばれた優秀作品27点(A部門)と17点(B部門)を展示しています。

どうぞゆっくりとご覧ください。

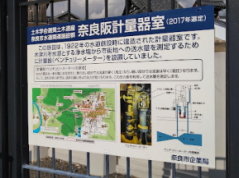

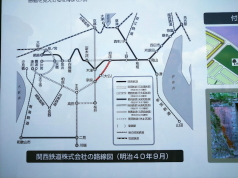

11月14日(火)CVV(シビル・ベテランズ&ボランティアズ・土木学会関西支部関連団体)のメンバーの方から

お誘いを受け大仏鉄道跡・奈良市水道施設群等の視察に行きました。

|

|

| 取水口 | |

|

|

| ベンチュリーメーター |

水が不足していた奈良市は、木津川から取水し、大正9年に一部給水開始、

同11年にポンプアップした水を奈良市へ自然硫化させるという上水道を完成させました。

奈良市の水道は、その後何度か拡張・強化されて現在に至ります。

|

|

| 関西鉄道の路線図 (赤線は大仏鉄道) |

|

|

|

| 加茂駅近くに展示された 蒸気機関車「C57 56」 |

|

|

|

| 大仏鉄道の遺構の「赤橋」 |

奈良市企業局の方にお世話になり、「奈良市水道計量器室」など市内に残された施設をじっくりと見て回りました。

二月堂の裏の高区配水池跡は山中の正倉院防火施設とともに存在感がありました。

|

|

| 正倉院防火施設 | |

|

|

| 二月堂付近の鹿 |

9月13日(水)に淡山疏水(兵庫県)の視察に行きました。

兵庫県は日本一ため池が多い県(2万個以上)です。

|

|

| 頭首工説明版 | |

|

|

| 東播用水取水口 |

小関氏(淀川資料館)からご紹介いただいた諸留氏(元国交省)と岩田氏(版画作家)に案内していただき、淡河川疏水(明治24年完成)と山田川疏水(大正4年完成)とからなる淡山疏水を視察してまわりました。

|

|

| 東播淡河疏水 | |

|

|

| 水路始まり |

地元の人々の努力により疏水が完成したことにより、長い間水の確保に悩んできた地域に豊かな農地が広がりました。

|

|

| 御坂橋 |

淡山疏水沿線の各所に、サイフォンや分水所など利水の為に工夫した施設がありました。

|

|

| サイフォン |

練部屋分水所は、地域の取り決め通り正確に分水するために設けられた分水施設です。

|

|

| 練部屋分水所図 |

貴重な水を、争うことなく分け合うことができる優れたシステムです。

|

|

| 練部屋分水所 |

雌岡山(めっこうさん:標高249m)からの眺望は最高で、豊かな田畑やため池、瀬戸内に広がる町に加えて、遠く明石海峡大橋や淡路島もしっかりと見えました。

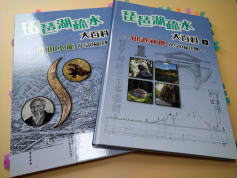

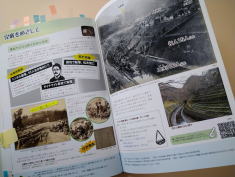

『土木学会誌』Vo.108.9月号の新刊紹介に『琵琶湖疏水大百科1・2』が掲載されました。

非売品ですが、購入をご希望の方は事務局(biwako@sosui.main.jp)へ『琵琶湖水大百科の件』としてお問い合わせください。

8月18日(金)

那須ヶ原博物館の学芸員の坂本菜月氏にお世話になり、那須疏水に関わる様々なお話を教えていただきました。

那須塩原駅を車で出発し、田畑が広がる那須広原とその間を流れる那須疏水を視察しました。

那須疏水の最大の特徴は、農場(牧場)の開墾です。

那須疏水は、開墾された華族農場など数々の農場の飲料水供給のために重要な役割を果たしました。

8月19日(土)

まずは水源の猪苗代湖へ。

猪苗代湖は面積は103.3㎢(日本第4位)、湖周55.3㎞、最大水深93.5mの豊富な水をたたえた湖です。

安積疏水(明治15年完成)は、猪苗代湖の東側の地域にもたらされた用水で、開通により広大な農地を豊かに潤しました。

内容は全34ページ。

小中学生や修学旅行生をはじめ琵琶湖疏水に興味関心を持つ方にわかりやすく解説しています。

編集に当たっては、全14回の編集会議で、内容検討を行いました。

琵琶湖疏水記念館の学芸員さんをはじめ様々な専門家にお世話になりました。

従来のオーソドックスな資料に加えて、新しい資料もたくさん紹介しています。

6月以降に、学校図書館・公立図書館等へ寄贈する予定です。

調べ学習等でぜひご活用ください。

『琵琶湖疏水大百科1』-田邉朔郎からの届け物―

『琵琶湖疏水大百科2』ー河田小龍からの届け物―

※個人的に入手を希望される方がございましたら事務局までお問い合わせください。

(写真は試作本です。)

第8回琵琶湖疏水新聞コンテストは、過去最高の参加数(2460人)となりました。

審査の結果、A部門(総数1742人)うち入賞28人、佳作131人

B部門(総数718人)うち入賞21人、佳作39人

入賞は、賞状とミニブック、佳作は賞状を

また、参加賞として全員に紙石鹸と鉛筆(京都市上下水道局より)をお渡ししました。

たくさんのご応募をいただきましてありがとうございました。

作品展の開催(入賞の作品)

第1期 3月23日(木)~4月5日(水) 京都府立京都学・歴彩館にて

第2期 琵琶湖疏水記念館にて(詳細は3月23日以降にHPに掲載します)

たくさんのご応募をいただきましてありがとうございました。

先日、学校訪問で交流した同志社小学校の3クラスの子どもたちとぺルトン水車前のひろばで出会いました。

噴水、ぺルトン水車、発電機を前にして楽しく学習しました。

『びわこ疏水探究紀行』を学校図書室に入れていただけることになりました。

第7回琵琶湖疏水新聞コンテストの入賞者に賞状と記念品(ミニブック『びわ湖疏水探究紀行ー電車編ー』)を 3月2日(火)3日(水)に届けました。

本年度は、過去最高の応募者数(1970名)で多くの秀作が集まりました。参加者全員に京都市上下水道局からの参加賞(紙石鹸と花のたね)をお渡ししました。

作品展

琵琶湖疏水新聞コンテスト作品展Ⅰ(京都府立京都学・歴彩館にて)3月24日~4月6日

琵琶湖疏水新聞コンテスト作品展Ⅱ(琵琶湖疏水記念館にて)6月~8月末

京都市上下水道局長賞1名、京都市教育長賞各1名(A、B部門)

審査員特別賞2名

今年度の入賞者A部門(44名)B部門(25名)の作品を展示します。

(入賞のみで佳作の作品は展示しません。)

多数ご応募いただきましてありがとうございます。

今年度は、個人応募・学校応募あわせて1970点で過去最高のご応募をいただきました。

これより選考会を行います。

選考結果は、2月初旬にお知らせさせていただきます。

たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

締め切りは令和4年1月15日(土) です。詳細は琵琶湖疏水新聞コンテストページをご覧ください。

緊急事態宣言の発令により、琵琶湖疏水記念館がしばらく休館となります。

「新聞コンテスト入賞作品展」(琵琶湖疏水記念館:5月11日~6月13日)の日程が変更になるかもしれません。

作品展の今後の日程につきましては、HP上で改めてお知らせさせていただきます。

3月2日(火)に各校に第6回琵琶湖疏水新聞コンテストの参加賞と賞状お配りします。

個人応募者には郵送します。

第6回琵琶湖疏水新聞コンテストに今年も多数ご応募いただきました。ありがとうございます。

入賞の選考結果は2月にお知らせします。

(作品返却と表彰は3月)

|

|

|

|

錦林小へ学校訪問(1・2・3時間目)へ行きました。

錦林小では、社会科に加え、総合的な学習「輝け!疏水広め隊」でも琵琶湖疏水について学んでいます。

前半は、子どもたちの素敵な発表を聞かせていただきました。すばらしい地域学習が進んでいます。

後半は、琵琶湖疏水アカデミーから疏水インタビュー情報を提供しました。

今後、子どもたちがどのようにまとめ、発信するのかとても楽しみです。

|

平安神宮の神苑の生物を知り尽くされた本多宮司のお話を紹介しました。

池に住むすっぽんのバトルの話には笑いの渦が…。

昔は沢山の子どもが疏水で泳いでいました。京都踏水会の元理事長の森川さんにアルバムを開きながら教えていただいたエピソードに子どもたちはびっくり!

10月4日(日)にカッパ研究会と共催でミニシンポジウムをします。

講演の内容は、

1)史料とフィールドワークから見る琵琶湖疏水/琵琶湖疏水アカデミー 小森千賀子

2)少しディープな疏水案内 往時の痕跡を求めて 琵琶湖から鴨川まで/琵琶湖疏水アカデミー カッパ研究会 安田勝

です。詳細は、チラシにてご確認ください。

第5回コンテストは、過去最高の参加でした。

今年は、コロナ感染の影響で学校の授業が変則的になっています。

対面のイベントなどが縮小の中で、コンテストにご応募してだくことは子どもたちにとって活躍のチャンスになるかもしれません。

「琵琶湖疏水川柳」もおすすめです。

なお、第5回コンテストの作品はミニブック『びわこ疏水探究紀行』-新聞コンテスト編ーに掲載しています。

京都市教育長賞、京都市上下水道局長賞をはじめ力作30点を紹介しています。

京都・滋賀の公共図書館で借りることができます。

誠に残念ですが、新型コロナウィルス流行のための臨時休館により琵琶湖疏水新聞コンテスト努力賞作品展(40点;京都学・歴彩館にて)が見合わせになりました。

機会がありましたら、再度の作品展を企画をしようと考えています。

(今後は、HPにて新しい情報をお伝えします。)

11月26日(火)桂東小学校へ行きました。

京都市社会科教育研究会の西京東支部の研究授業にゲストスピーカーとしてよんでいただきました。

「琵琶湖疏水工事をはじめるまでに、なぜ、4年もかかったのか」を考える授業です。

子ども達は、京都はもちろんのこと滋賀県や大阪府の人々はどう考えたのかもいろいろ予想し活発な意見を出しました。

この授業の資料作成のために、淀川河川事務所から淀川洪水関係の資料をご提供いただきました。

7月17日(水)1・2時間目(60分)…4年3組

7月18日(木)1・2時間目(60分)…4年2組

7月19日(金)1・2時間目(60分)…4年1組

錦林校は、総合的な学習でも琵琶湖疏水をテーマに取り組まれるので社会科は、単元を繰り上げで1学期に学習されました。

そのまとめとして、またこれからの地域学習の導入として「錦林スペシャル」を紹介しました。

子ども達は、とっても積極的です。いきなり登場した京博士を見て、まずは大盛り上がりです。

これからの地域学習の成果も楽しみです。

錦林小学校のホームページでも授業風景が紹介されています。

第4回「琵琶湖疏水新聞コンテスト」の優秀賞の24点を以下の通り作品展示します。

琵琶湖疏水記念館 4月9日(火)~4月30日(火)

第4回「琵琶湖疏水新聞コンテスト」の優秀賞の24点を以下の通り作品展示します。

| 日時 |

平成31年3月18日(月)~3月29日(金) 午前9時~午後9時(土日は午後5時まで) ※18日(月)は12時から ※29日(金)は14時まで |

| 場所 |

京都学・歴彩館 1階 小ホール前 展示スペース(展示スペースのみ、写真撮影可) 所在地 京都市左京区下鴨半木町1-29(地下鉄 北山駅下車 徒歩4分) |

| その他 |

3月8日(金)より琵琶湖疏水記念館がリニューアルオープンされます。 優秀賞作品は、琵琶湖疏水記念館(4月初旬~下旬)にても展示させていただく予定です。 |

12月19日(水)2時間目

社会見学を終えて、琵琶湖疏水学習のまとめの授業でした。

37人の子ども達の活気と学習に向かう意欲・集中力を感じあっという間の45分でした。

最後に紹介した「昔の正親小学校4年生は、修学旅行で疏水船にのって京都から滋賀へ行った」という疏水船エピソード(『五十年前の思い出を語る』昭和39年)は、とても盛り上がりました。

正親小学校のホームページでも授業風景が紹介されています。

【第2期】

京都府立京都学・歴彩館 1階 光庭付近

6月20日(水)12時~7月9日(月)14時

展示会の写真撮影には、許可が必要です。

写真撮影を希望される方は、京都学・歴彩館の1階事務室へお声掛けください。

「蹴上つつじの一般公開」にて紙芝居「京博士と澄都くんの疏水探究紀行」の講演をします。

毎年、京都市上下水道局の依頼を受け、紙芝居講演を行っています。

日時 5月3日(木)・4日(金)の午前中

場所 蹴上浄水場本部1階にて

詳しくは、京都市上下水道局のHPをご覧ください

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000233276.html

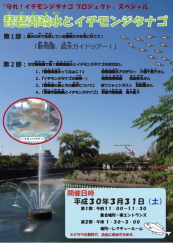

3月31日(土)京都市動物園

「守れ!イチモンジタナゴプロジェクト」のスペシャルイベント

『琵琶湖疏水とイチモンジタナゴ』 開催

(京都市動物園のウェブサイトに移動します)

京都市動物園では、明治36年の開園以来、園内の動物の飼育のために琵琶湖疏水の原水を使っており、京都市動物園と琵琶湖疏水は深いつながりを持っています。

平成27年9月にオープンしたビオトープ『京都の森』では、琵琶湖・淀川水系に生息する水生生物なども観察できるようになっています。かつては琵琶湖にたくさんいたはずイチモンジタナゴは、今や絶滅危惧種となり、琵琶湖疏水によってとどりついた京都の庭園水の中でわずかに生息している現状にあります。小さな目立たない魚にスポットをあてた珍しいイベントです。